宗寛

剪定鋏

特製A型18cm

▲メルカリで中古の剪定鋏を購入した。宗寛の鑞付けのA型である。

出品者様は岐阜県で庭師をされている方で、去年1月にも丸清の剪定鋏でお世話になっている 。

宗寛の鑞付けの鋏は、去年10月にやはりメルカリで初めて出会って以来、これで3梃目になる。

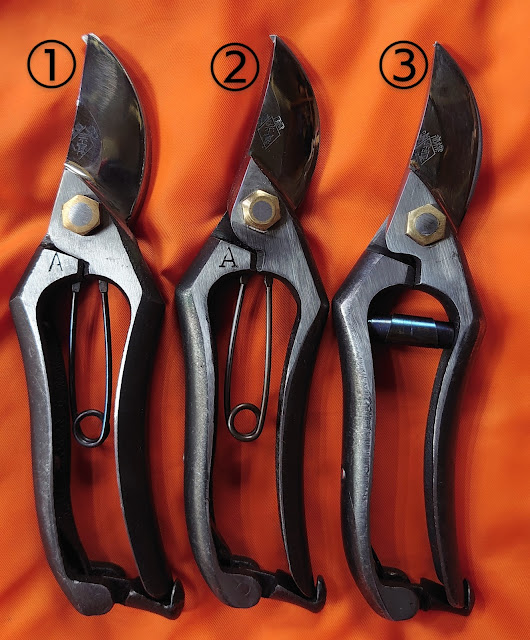

▲入手順に番号をふってみた。

①と②は立バネが付いているが、③は虫バネが付いていて、そもそも立バネを取り付ける事が出来ない。

▲切刃の平にある宗寛の刻印を見ると、①と②は同じだが、①は欠けた部分があるので、②より①の方が新しいと思われる。③の刻印は書体が違う。また、①と②の左のほっぺたにあるAの刻印はそれぞれ違う物が使われていて、③には刻印が打たれていない。

▲受刃の特製の刻印も3梃それぞれ違っている。

総合的に考えて、この中では①が1番新しく、③が最も古いのではないかと思う。

製造元は、おそらく3梃とも工藤製鋏所の工藤清吉氏だと思うのだが、確信はない。

▲3梃とも箱の中に同じチラシが入っていた。

写真は阿武隈川宗寛氏。初代の泰竜斎宗寛ではなく、四代目である。

昭和43年と記されているので、それ以降に作られた鋏である事は間違いない。

▲チラシの裏面の説明文。

「サンケイ新聞掲載」

わが国には、伝統的な手仕事によるきめの細かい芸術が

少なくありません。それらは人間と深く結びつき磨きあ

げられた個人の技術でありしみじみとした味をもってお

ります。

これらのすぐれたひとびとと、その技術をご紹介する、

「名人作家シリーズ」のひとつとして、鋏師阿武隈川宗

寛展を開催いたします。

───────────────────────────

「名人阿武隈川宗寛について」

阿武隈川家の始祖・初代阿武隈川宗 寛 (泰竜斉宗寛)

は白河藩主のお抱え刀匠として栄えてきた。

しかし明治維新による廃藩後、世をあげて西洋文化へ

と走ったため、刀の需要が激減したので刀ひとすじの生

活から洋風刃物へと移った。それが洋鋏(理髪用、ラシ

ャ切り用、剪定用)で、当時は鋏の製作にかなり苦労し

たようである。最初の試作は、フランス製を手本にした

が、生まれが刀匠のため、鋏も刃金と棟金を別々に鍛え、

さらに焼刃土までつけていた。明治中期になって金鋼製

に改良され、当時としては画期的な革命であった。

現在の宗寛氏は四代目にあたり父鉄次郎寛次によって

きたえられた技術は、他の追随をゆるさず、宗寛の剪定

鋏として全国の果樹・園芸家から称賛を博している。

卓越した技術は剪定鋏作りの名人として知られ、いま

だに昔ながらの手作りに生き甲斐を感じ、剪定鋏一筋に

生涯をかけている。

宗寛氏とはそのような人である。

山形打刃物工業協同組合

理事長 松本安太郎